- 読む文具

勉強計画の立て方を解説!時間がないなかでも効率よく勉強する方法とは

受験や資格試験は出題範囲が広いケースも多く、どこから手をつけてよいのかで悩むこともあるでしょう。「試験日までに勉強を終わらせられるのか……」と焦りや不安を感じてしまうかもしれません。

勉強計画を立てると、試験を受ける日から逆算して、「いつまでにどこまで勉強すればよいか」が明確になります。日々の目標が決まるので毎日落ち着いて勉強に取りかかることができ、毎日の目標をクリアしていくと小さな達成感が積み重なっていきます。小さな達成の繰り返しは勉強へのモチベーション維持に役立ち、「これだけがんばっているのだから大丈夫」といった自信にもつながるでしょう。

勉強計画を立てると、試験を受ける日から逆算して、「いつまでにどこまで勉強すればよいか」が明確になります。日々の目標が決まるので毎日落ち着いて勉強に取りかかることができ、毎日の目標をクリアしていくと小さな達成感が積み重なっていきます。小さな達成の繰り返しは勉強へのモチベーション維持に役立ち、「これだけがんばっているのだから大丈夫」といった自信にもつながるでしょう。

何からやればよいかと迷っているその瞬間にも、大事な時間は失われていきます。数分間であっても、積み重なれば大きなロスタイムになるかもしれません。勉強計画を立てて勉強内容を時間単位で決めていれば、このようなムダな時間を減らして効率よく勉強に取り組めるはずです。

また、勉強計画を立てておけば「明日はどの教科のどこを勉強するか」がわかっているので、「教材がなくて勉強できない」といった失敗も防げるでしょう。

また、勉強計画を立てておけば「明日はどの教科のどこを勉強するか」がわかっているので、「教材がなくて勉強できない」といった失敗も防げるでしょう。

勉強する範囲が広い受験やテスト、資格試験の場合は、長期的に毎日コツコツと学習を進める必要があります。しかし、勉強に慣れていない方は、直前にまとめて勉強しようとして間に合わず、挫折してしまうことも……。

そのような失敗を避けるためにも、勉強計画を立てて、毎日勉強する習慣をつくることが大切です。計画に沿って勉強すればよいので、無計画に取り組むよりも勉強を習慣づけることができます。とくに勉強を習慣化するのが難しいと感じている方は、「今日はこれだけやればよい」と気軽に取り組める勉強計画にするのがポイントです。

勉強計画を立てる際には、「毎日3時間勉強する」「8時から10時まで勉強する」といったように、時間で決めてしまいがちです。しかし、参考書や問題集を開いている時間が長くても、集中できず勉強が進まなければ意味がありません。

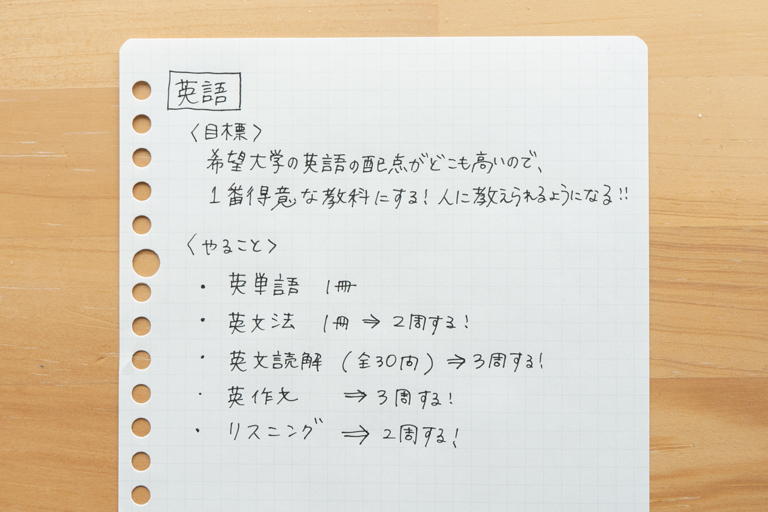

勉強計画の立て方では、参考書を読み終える期日や読み返すスケジュールなどを明確にし、期間内に勉強が終わるように配分していくことが大切です。

勉強計画の立て方では、参考書を読み終える期日や読み返すスケジュールなどを明確にし、期間内に勉強が終わるように配分していくことが大切です。

勉強計画は「タスク管理」と考えるのが、うまく進めるポイントです。タスク管理とは、やらなければならない作業をできるだけ具体的に洗い出し、作業に優先順位をつけ、すべての作業を各期限内に終わらせるという一連の作業を指します。

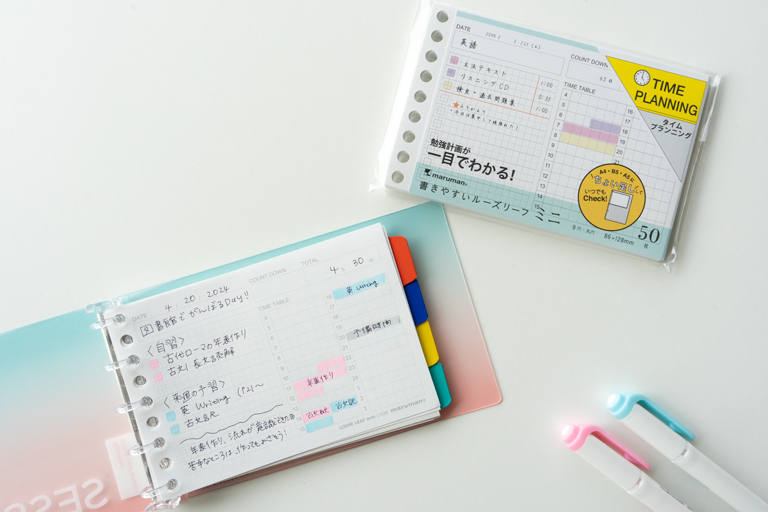

学業では長期休暇中の宿題、社会人なら数ヶ月にわたるプロジェクトなど、期間が長くやることが多い状況ではタスク管理がとくに重要です。勉強計画も同様で、勉強する「時間」を管理するのではなく、「いつまでに(期限)」「何をやるか(作業)」を決めておけば、試験日までの勉強を効率的に進められます。

学業では長期休暇中の宿題、社会人なら数ヶ月にわたるプロジェクトなど、期間が長くやることが多い状況ではタスク管理がとくに重要です。勉強計画も同様で、勉強する「時間」を管理するのではなく、「いつまでに(期限)」「何をやるか(作業)」を決めておけば、試験日までの勉強を効率的に進められます。

勉強計画を実行していくうえで、優先順位を意識すると達成感を得やすくなります。「調子のよいときには苦手科目から取り組む」「やる気が出ないときには得意科目や簡単な問題から取り組む」というルールを設けるのも手です。

また、勉強計画を立てたときだけでなく、計画実行中も優先順位を意識して調整すると効率的に勉強を進められます。たとえば最初は試験範囲の全体を理解することに注力し、全体を理解できたら苦手な箇所をしっかり復習する、試験日が近づいてきたら過去問を繰り返し解く、といったイメージです。

また、勉強計画を立てたときだけでなく、計画実行中も優先順位を意識して調整すると効率的に勉強を進められます。たとえば最初は試験範囲の全体を理解することに注力し、全体を理解できたら苦手な箇所をしっかり復習する、試験日が近づいてきたら過去問を繰り返し解く、といったイメージです。

立派な「理想の勉強計画」を作っても、計画倒れになってしまっては意味がありません。たとえば毎日びっしりと勉強スケジュールを詰め込んでしまうと、1日勉強できなかった日があるだけで計画に大きな遅れが生じてしまいます。このような計画は完遂が難しく、挫折の原因になりやすいので注意が必要です。

タスク管理で重要なのは、確実に実行するための工夫を取り入れること。勉強計画では、無理なく勉強を進めるために、復習日や調整日(予備日)を各週単位で入れておきましょう。

勉強計画の立て方を、具体的な進め方とともにご紹介します。以下の7ステップに沿って立てると、スムーズに進められるでしょう。

勉強計画を立てるときは、あらかじめ勉強の全体量を把握してから、月単位・週単位・日単位という順番で勉強量を落とし込んでいくのがポイントです。

● STEP 1:進めたい勉強の全体量を確認する

受験や資格試験の受験日までに進めたい勉強の全体量を洗い出します。目次で項目別のページ数を確認したり、問題数を調べたりして具体的な全体量を把握しましょう。● STEP 2:かかる時間(残り日数)を把握する

勉強を開始する日から試験日までの日数と、1日に勉強できる時間数をかけ合わせて、トータルの勉強時間を算出します。半年後に試験がある場合は、試験日までの日数は180日、1日に3時間勉強できる場合には、180(日)×3(時間)=540(時間)です。1週間のうちに休日などで長めに時間が取れる日がある場合は、1週間ごとの時間数を出してから総時間数を計算しましょう。

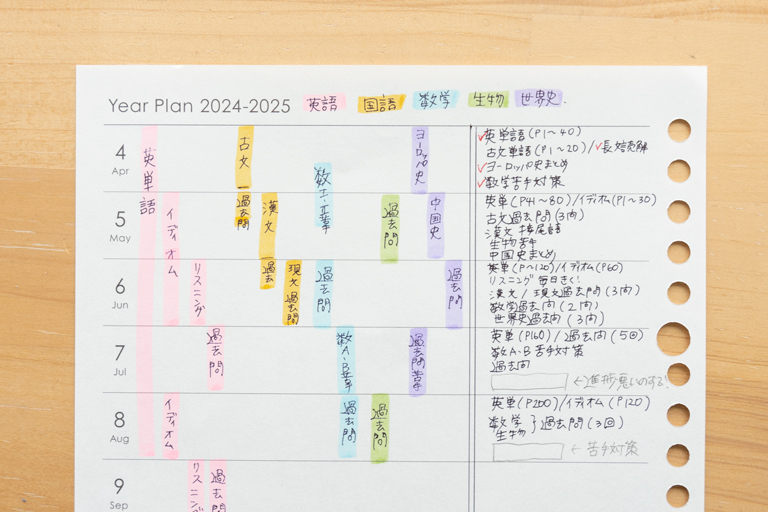

● STEP 3:大きな計画を立てる(月単位)

全体の勉強量と勉強できる期間を参考に、大まかにひと月単位の勉強量を決めていきます。このとき、単純に平均して割り振るのは誤差が大きくなるのでNGです。参考書使って勉強する期間や、過去問などを解く期間などに分類したうえで、各月の勉強量をそれぞれ設定しましょう。● STEP 4:細かな予定を立てる(週単位)

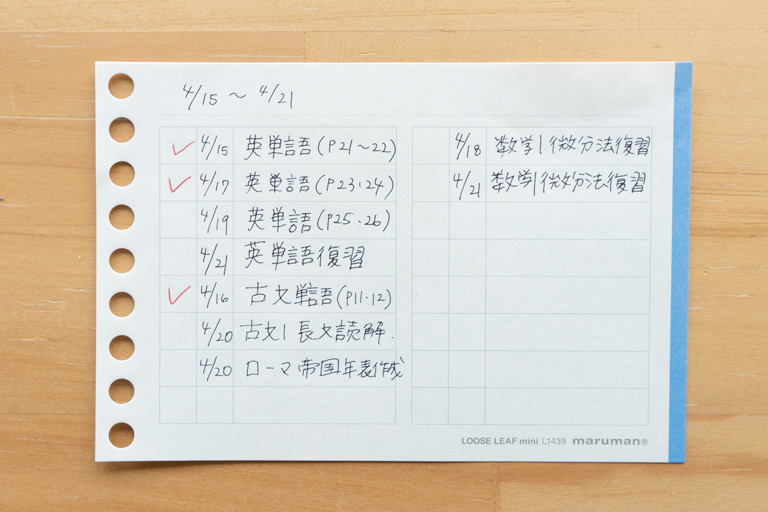

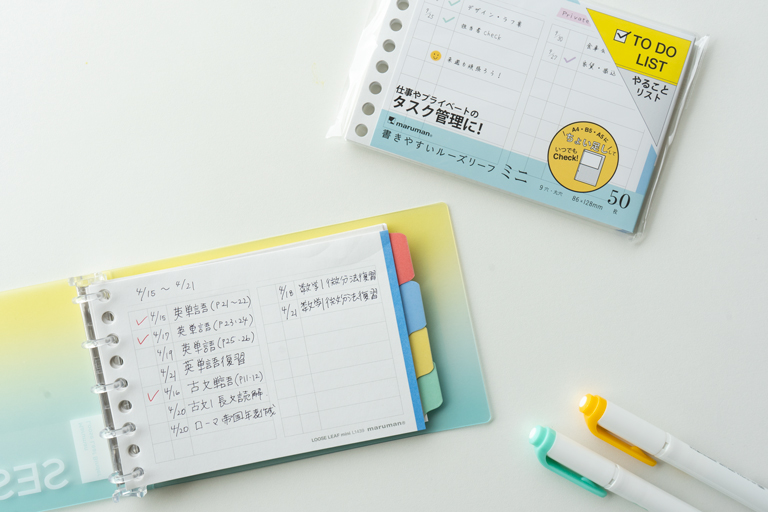

各月の勉強量が決まったら、各週で行うべき勉強の範囲を明確にしていきます。参考書のページ数やカリキュラムの項目などまで、具体的なタスクに落とし込むのが理想です。● STEP 5:各タスクをスケジュール表に配分する

タスク化した勉強の項目を5日から6日分に分け、残りの1日から2日は、復習日や調整日として設定します。タスクを割り当てて記入すれば、勉強計画表の完成です。● STEP 6:1週間実践してみた結果を振り返る

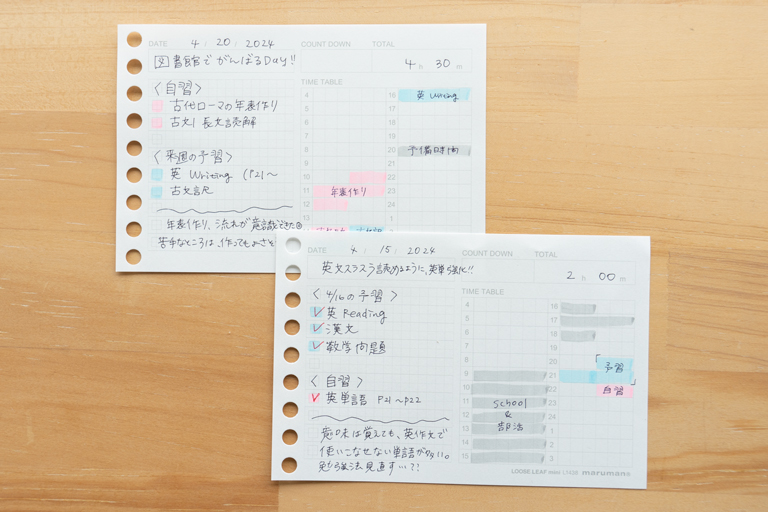

勉強計画の実践では、想定より勉強が早く進んだり、難しくて時間がかかったりするケースが少なくありません。初めの1週間は、今後の勉強をスムーズに進めるための試行期間です。1週間実践してみた結果を振り返るスペースを空けておき、「できたこと」「できなかったこと」「来週の目標」などを書き込みましょう。● STEP 7:計画を修正し実行を繰り返す

予想しなかった予定が飛び込んでくることもあれば、難問に出くわして思った以上に時間を取られてしまうこともあるでしょう。このようなトラブルはおこり得るため、勉強計画の立て方を考える際は「調整する必要性」をつねに想定しておくことも大切です。● 勉強を開始するリミットタイムを設ける

勉強にとりかかるまでに時間がかかったり、勉強を始めたものの思った以上に時間がかかったりして、計画どおりに進まないこともよくあります。そこで、「○時までに終わらせる」と終了時刻を決めるのではなく、「○時までには勉強を始める」というように開始時刻のリミットを決めてみましょう。その日の勉強にかかる時間数から逆算してスタート時間を設定し、多少時間がかかってもその日のうちに終わればOKというくらいの気持ちで進めるのがポイント。遅れが予想を大きく超えてしまったら、勉強計画を見直します。

● 日常生活の時間は削らない

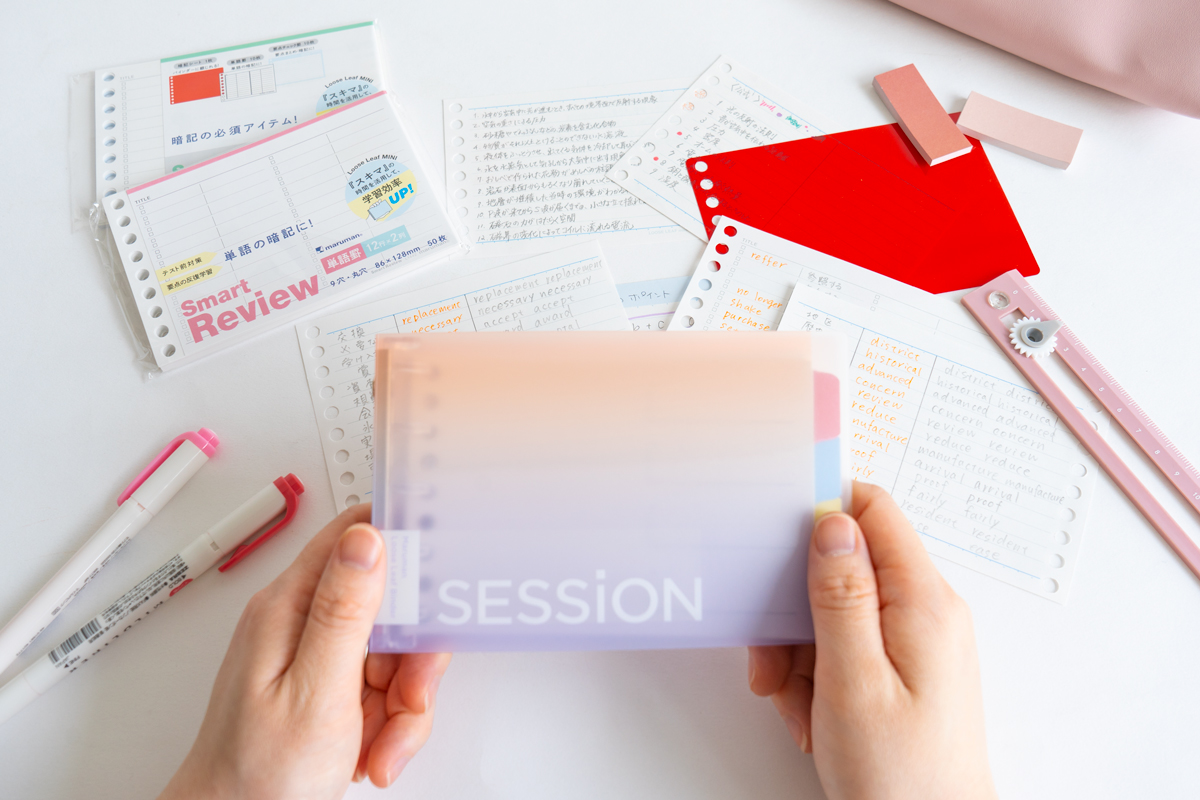

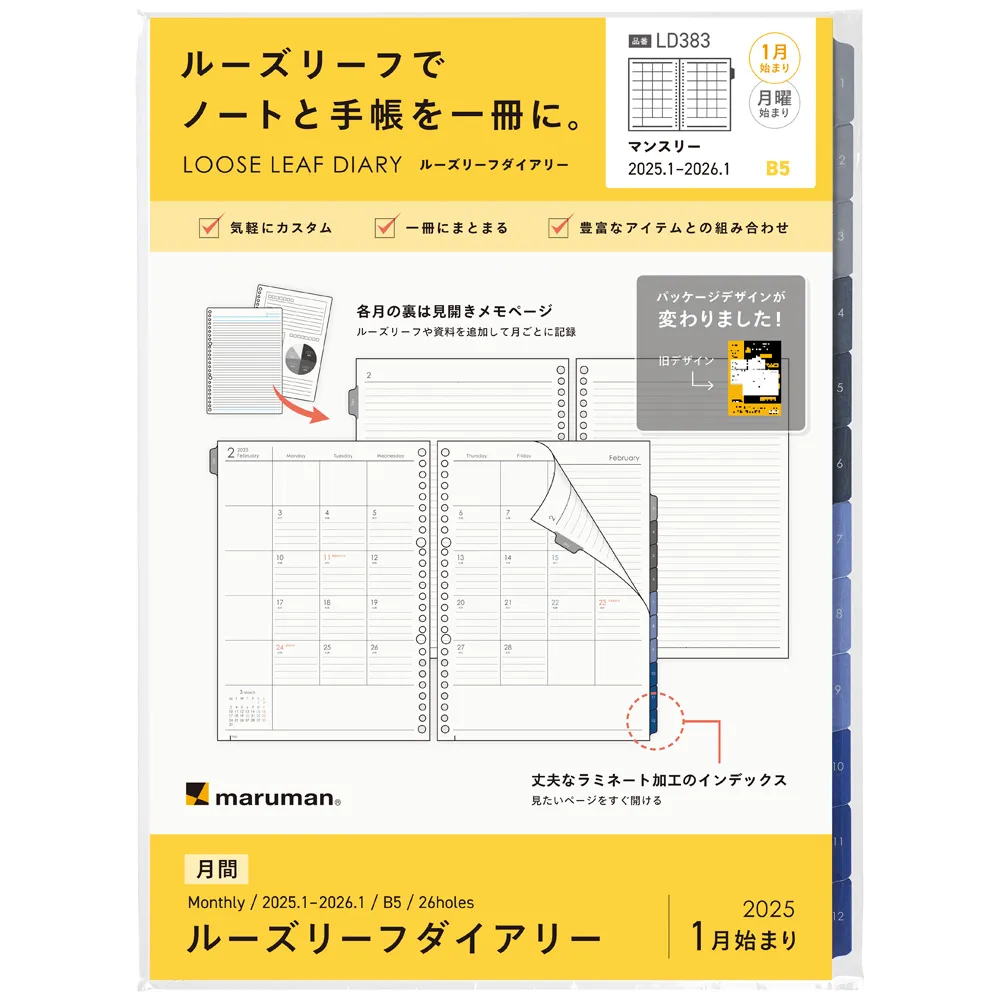

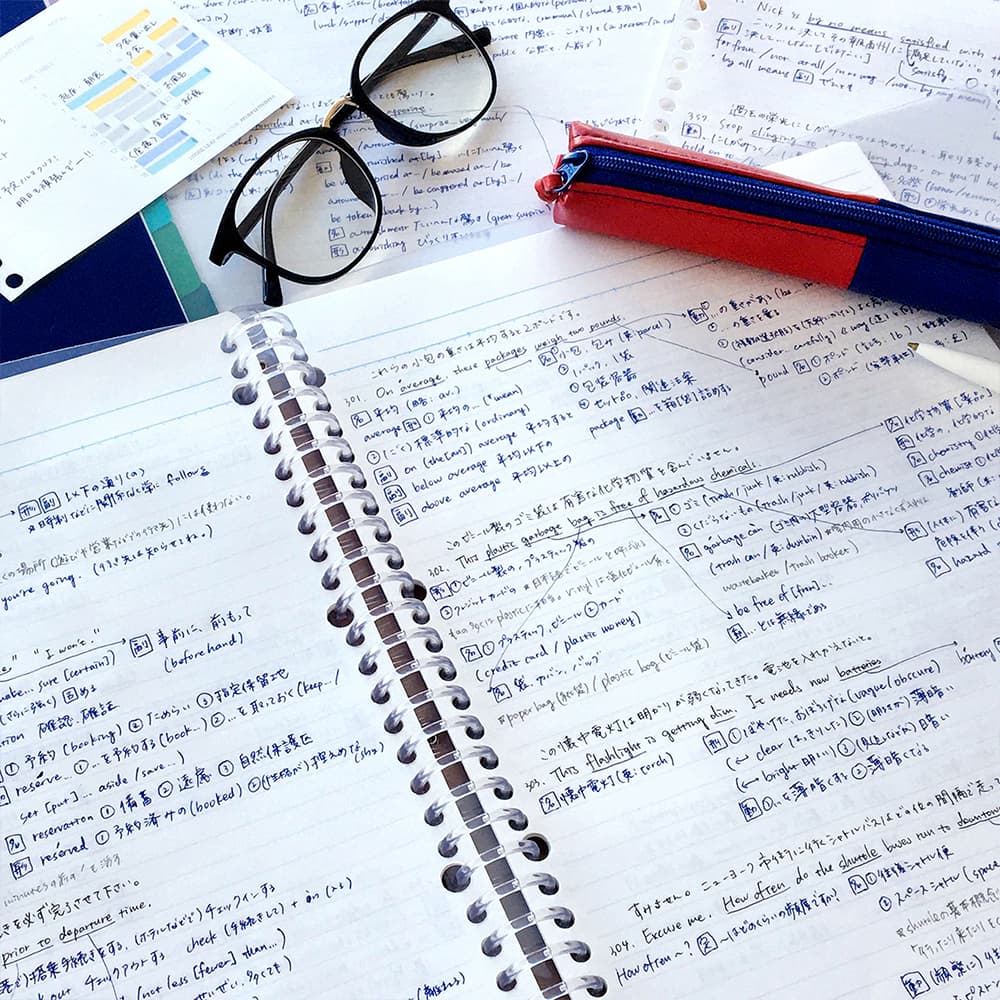

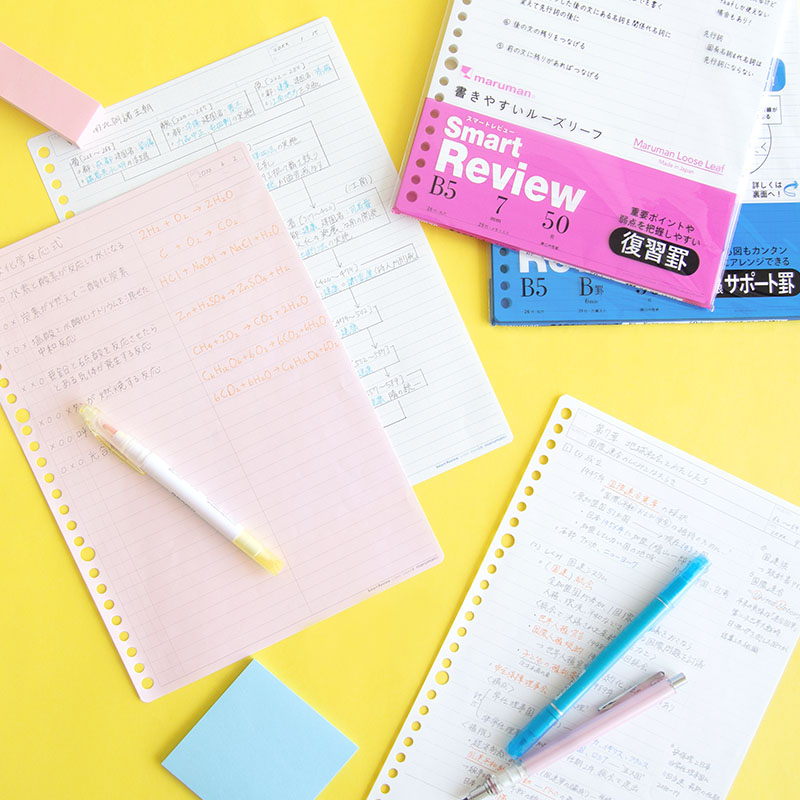

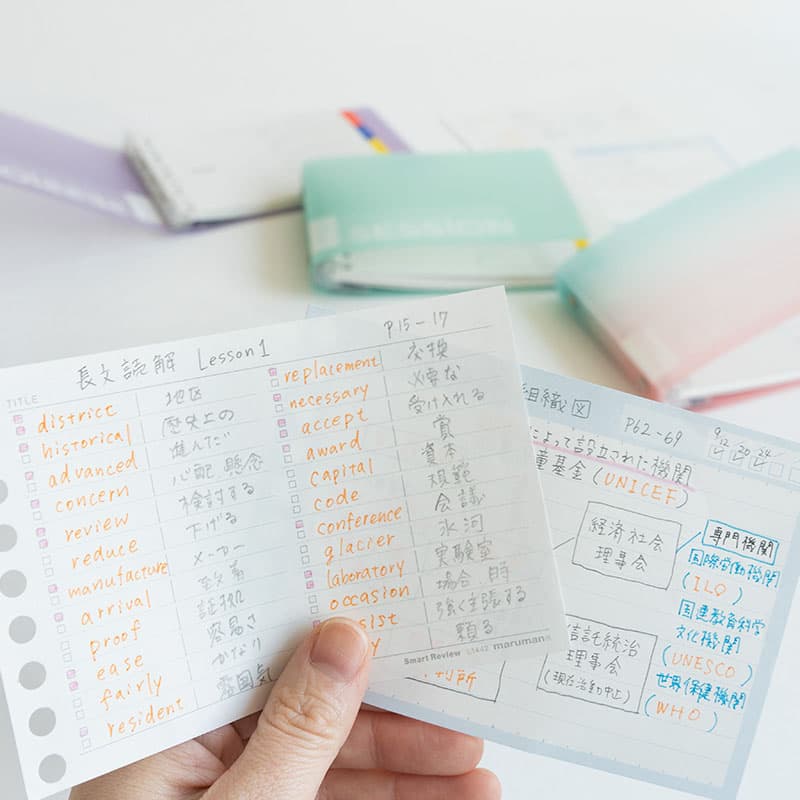

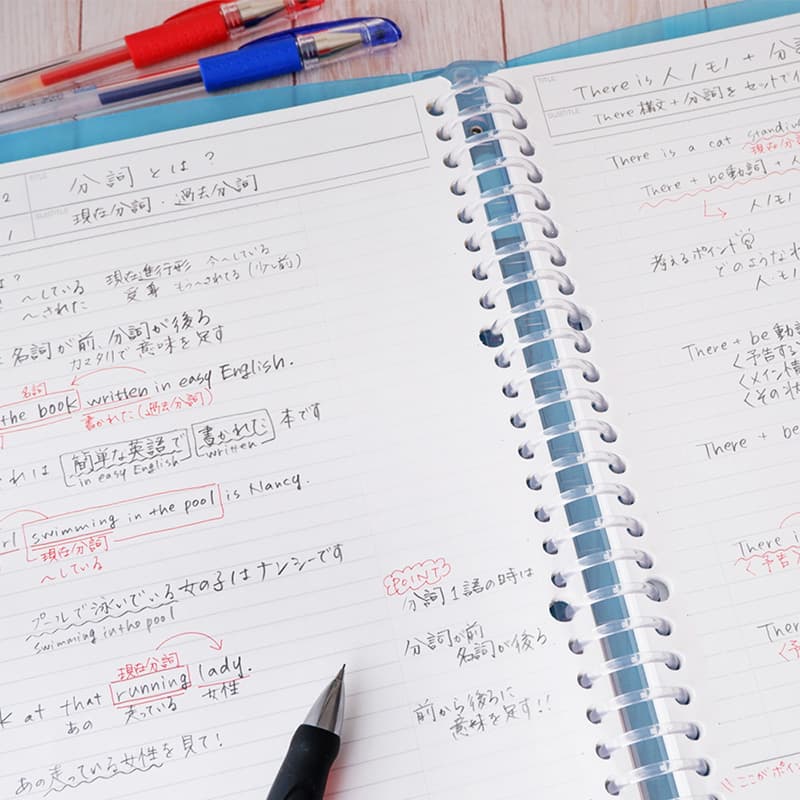

急用が入ったり、体調を崩してしまったりしてその日の勉強が終わらなくても、日常生活の時間を削るのは避けましょう。無理が常習化すると疲労でモチベーションが下がりやすくなり、継続が難しくなるからです。その週の復習日や調整日などで後れを取り返せば、全体の勉強スケジュールには影響がありません。勉強計画を実行し続けるために、勉強のモチベーションを高めてくれる文具を使いましょう。勉強計画にぴったりなのは、予定の入れ替えがしやすいルーズリーフです。おすすめの文具として、『書きやすいルーズリーフミニ』シリーズの『TODOリスト』と『タイムプランニング』をご紹介します。

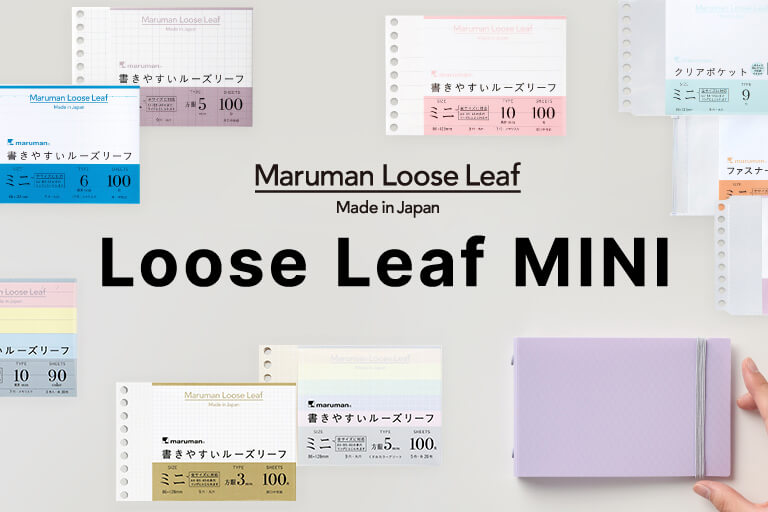

入学試験や資格試験などの長期戦では、勉強計画を立てることが合格への近道と言えます。タスク管理の考え方をふまえて長く続けられる実現可能な勉強計画を作成し、ブラッシュアップしながら目標達成を目指しましょう。マルマンのルーズリーフミニを使えば、普段使っているバインダーで手軽に勉強計画を活用できるので、ぜひ試してみてくださいね。